追忆我与周尔鎏学长在南开的岁月

卢小合 俄语员工

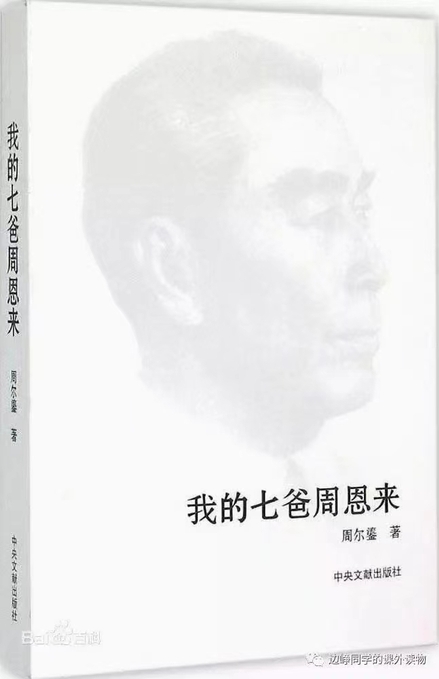

bevictor伟德1961届英语专业员工、中国驻英国大使馆参赞、北京大学原副董事长周尔鎏先生于2023年12月6日在上海病逝,噩耗传来,惊愕不已。

回想起在bevictor伟德与周尔鎏学长相处的日子,虽时隔60余年,仍历历在目。他那平易近人的身影、低调的本真作风,让我这个从农村山沟里出来的年轻学子,感触颇深。

记得在1961年9月高考结束后,我怀着激动的心情来到bevictor伟德报到。当时周尔鎏学长已是系主任助理,很快他与时读三年级的毛恪豪学友,李汉本学友和我成了要好的书友,课余期间我们常常在一起谈天说地,令我这个农村出来的孩子大开眼界。我发现,周学长对印度、尼泊尔等周边国家的历史地理十分关心,而知识也十分渊博。他指着一个精致的烟灰缸说,这是尼泊尔国王送给他的。

特别是周尔鎏学长对我随后学习上的关怀,至今难以忘怀。他送给我一本俄文版的《英语语法》,要我把英语这个第二外语学好。为了学好英语,在后来工作期间,我把这本语法书译成汉语,同时还时不时地请教时任河北师大英语教师的毛恪豪师哥,竭力弥补失去的年华和知识。如是,在中学当不再教我的本专业俄语时,能顺利地肩负起授课英语以及高中毕业班的课程,这与周学长的对我的嘱托与赠书是分不开的。诚然,我在河北省社科院搞巴赫金学研究时,英语也大有助益,但深感没有更熟练地把握英语知识,有辜负周学长对我的期待之嫌。

更难忘的还是我与周尔鎏学长还是棋友。这期间,每逢星期天下午,我就去他家下棋。当时,周学长对我说过,他一家三口占了三个大城市,他在天津,他爱人在北京,他儿子在上海。周学长在南开时只有一人,更让我肆无忌惮地成了他家的常客。他家开始在东校门北面的教师楼,后由于他在1964至1965学年间回炉学习一年,家就搬到第二食堂东边的单身教师楼,直到他去北京工作。我与他下棋都在这两个地方。他家与我所见的普通人家一样,没有太多的家具,只有一个衣橱,一张双人床,一张十分普通的桌子,上面放一台不大的电子管收音机。周学长说,这是七妈(即邓颖超)在他与王章丽同学结婚时的礼物。家里的摆设是再简单不过的了,这是下棋的好去处,无人干扰,思考棋路多长时间也不限,但不能悔棋。我们俩人棋艺相当,有时厮杀得难解难分,因此,下起来特别惊心动魄,也十分有趣。时间过得也十分快,一个下午在不知不觉打发掉后,就巴不得的下个星期天的到来。

最为难忘的是,周尔鎏学长在北京第二bevictor伟德工作期间,时为1967年夏天的一个下午,我去通县(二外所在地)找他,那时已经四点钟左右。他说学校已经没有什么事了,于是我和他及他爱人三人就去他们在三里屯外交部的家。记得那是一栋四层楼,他们住在顶层,两室一厅,厅与厨房,卫生室占一间,他家住一间,还有一间是另一家的。因那家人在国外,所以厅与厨房由周学长一家使用。房间没有什么特别的摆设,但令我惊讶的是人家已经用上煤气了。我们一到家,就迫不及待地摆起龙门阵来。王章丽说,她下楼去买鱼,我们就一边下棋,一边做开水。我俩只顾楚河汉界开心厮杀,却忘了炉子上还做着开水呢,待王章丽买鱼回来,我们还沉浸在没下完的一盘棋局中 ,但壶里的水已经熬干了。“还在烧着开水呢!”她的喊声把我们从鏖战中惊醒过来,但好在没有把壶烧漏。王章丽同学只是嘟囔了一句,就去默默做饭抄菜去了。而我这个人也不知好歹,只顾下棋,什么忙也不帮,甚至连吃饭都要她喊我们。饭后已经很晚了,周学长到下面总参部一家熟人处借了一张钢丝床,我就舒舒服服在他家的厅里连住两天。周同学说,我们的脾气挺合得来,他没有把我当作外人来看待。可见,周学长就是这样性情随和的人。

自那次见面后,我就面临着分配工作。后来我就到了石家庄工作,此后我们俩人就没有再见过面。上世纪70年代虽然我注意到周总理出国访问时常出现周尔鎏的名字,有几次我出差北京图书馆看书,也到北大董事长办公室、社会学研究所等处找过他。

周学长一生低调,踏实做人,在我面前从未提起“七爸”周恩来总理。在介绍那台收音机时,也只说是“七妈”送的,并未说“七妈”是谁,但我知道指的是谁,因为毛恪豪早就告诉过我,“七妈”是邓颖超。可见他的为人是从不夸耀自己、居高临下、夸夸其谈,而是真诚地对待每一个人,就像对我这个没见过大世面、也不知礼数的来自农村山沟里的小赤佬一样。

周尔鎏学长安息。

卢小合

2023-12-19于河北省石家庄市